L’intelligence artificielle est partout : téléphones, moteurs de recherche, voitures, diagnostics médicaux. Pourtant, peu de gens savent vraiment ce qui se cache derrière ce terme devenu incontournable. Comment une machine peut-elle « apprendre » ? Que fait-elle exactement quand elle prend une décision ? Et surtout, en quoi cela vous concerne-t-il ? Numériki vous invite à découvrir ce qui fait fonctionner l’IA, à explorer chaque modèle d’IA et à comprendre les impacts concrets qu’elle a déjà et aura demain sur notre quotidien.

De l’idée à l’intelligence : ce que cache vraiment un modèle d’IA

Un modèle d’intelligence artificielle, malgré ce que son nom pourrait laisser penser, n’a rien de mystique. Il s’agit d’un programme informatique capable de traiter des données et d’identifier des schémas pour en tirer des prédictions ou des décisions. Concrètement, il imite certaines fonctions du cerveau humain, comme l’apprentissage, la reconnaissance ou l’analyse, sans toutefois posséder une conscience ou un raisonnement autonome.

Pour fonctionner, ce type de système repose sur des milliers d’exemples qui lui servent à « apprendre ». Prenons un assistant vocal. Pour répondre à votre question, le modèle d’IA a été formé sur des millions de phrases. Il compare ensuite ce que vous dites avec ce qu’il connaît pour proposer la réponse la plus pertinente.

Ce que l’on appelle « intelligence » est donc le résultat d’un apprentissage statistique. Un modèle d’IA ne comprend pas comme un humain, mais il détecte des corrélations et agit en fonction des probabilités. Plus il est entraîné avec des données variées et bien sélectionnées, plus ses résultats sont justes. Saisir cela permet de mieux appréhender les limites et les forces de ces technologies, et d’éviter de les idéaliser ou de les craindre à tort.

Trois formes d’IA qu’il ne faut pas confondre

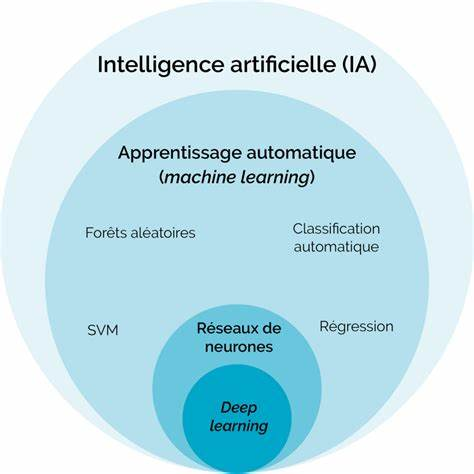

Dans le langage courant, on parle souvent d’intelligence artificielle pour désigner tout ce qui semble « intelligent » dans une machine. Derrière ce terme se cachent pourtant trois approches distinctes. Il est utile de les différencier pour y voir plus clair.

L’intelligence artificielle est un concept global

Au sens large, l’IA désigne l’ensemble des méthodes qui visent à reproduire certaines fonctions cognitives humaines à l’aide de machines. Il peut s’agir de résoudre des problèmes, de prendre des décisions ou encore d’interagir avec un environnement. Ce terme regroupe aussi bien les systèmes les plus simples – comme un assistant domotique répondant à une commande vocale – que les plus avancés, capables d’analyser des images médicales ou d’optimiser des processus industriels. L’IA n’est donc pas une technologie unique, mais un domaine réunissant diverses approches, dont certaines n’impliquent même pas d’apprentissage. Ce caractère englobant peut prêter à confusion, d’où l’importance de distinguer les sous-ensembles qui en découlent.

Le machine learning (ML) : l’apprentissage statistique

Le ML ou apprentissage automatique correspond à une méthode dans laquelle un système apprend à partir d’un grand volume de données. Il en extrait des régularités pour établir des règles ou prédire des résultats sans que cela ait été explicitement codé à l’avance. Par exemple, un modèle peut identifier des e-mails comme étant des spams en analysant des milliers de courriels préalablement classés. Il s’ajuste de manière progressive pour améliorer sa précision.

Ce n’est donc pas une programmation traditionnelle, mais un entraînement basé sur l’expérience. Le machine learning est aujourd’hui omniprésent : dans les moteurs de recommandation, la détection de fraudes ou l’analyse financière. Sa force réside dans sa capacité à traiter des données variables en continu pour affiner ses prédictions.

Le deep learning (DL) : la puissance des réseaux de neurones

Le DL est une branche du machine learning, mais avec une architecture beaucoup plus complexe. Il repose sur des réseaux de neurones artificiels, constitués de multiples couches interconnectées. Chacune traite une partie du signal et transmet ses résultats à la suivante, de façon à modéliser des relations très subtiles entre les données.

C’est grâce à ce type de modèle d’IA que l’on peut aujourd’hui générer des images, comprendre la parole ou même traduire un texte instantanément avec une qualité impressionnante. Le deep learning excelle dans les contextes riches en data tels que la vision par ordinateur ou la reconnaissance vocale. Toutefois, il nécessite une puissance de calcul considérable, des volumes massifs d’exemples et reste souvent perçu comme une « boîte noire » difficile à interpréter. Sa précision est remarquable, mais elle soulève aussi des questions de transparence et de contrôle.

Ce qui se passe dans les coulisses : comment un modèle d’IA apprend ?

Derrière les performances impressionnantes d’un système intelligent se cache un processus rigoureux, invisible pour l’utilisateur. Pour qu’un modèle d’IA devienne performant, il doit d’abord apprendre. Ce n’est pas une intuition magique, mais un enchaînement d’étapes précises, centrées autour des données.

Tout commence par la collecte d’informations. Nombreuses et variées, elles servent de base à l’apprentissage pour le modèle d’IA. Elles peuvent provenir de textes, d’images, de sons ou de comportements en ligne. Mais avant de les utiliser, il faut les préparer : c’est le prétraitement. On élimine les doublons, on corrige les erreurs, on normalise les formats… L’objectif est de fournir au modèle d’IA un jeu d’exemples propre et cohérent.

Vient ensuite l’entraînement proprement dit. Le système reçoit ces données et commence à établir des liens, à repérer des motifs ou à anticiper des résultats. Il ajuste progressivement ses « paramètres internes » (parfois des millions) pour réduire l’écart entre ses prédictions et les réponses attendues.

Enfin, une phase de validation et de test permet d’évaluer sa fiabilité sur des informations que le modèle d’IA n’a jamais vues. Cela évite qu’il se contente de réciter par cœur ce qu’il a appris. Cette dernière étape est cruciale pour s’assurer que le modèle saura bien généraliser ses compétences dans le monde réel.

En résumé, l’apprentissage d’une IA repose moins sur une logique humaine que sur une adaptation statistique permanente aux données. Un modèle d’IA bien entraîné ne comprend pas au sens propre, mais il apprend à réagir de façon pertinente face à une situation donnée.

Petits génies et grandes machines : les familles de modèles

Tous les types d’intelligence artificielle ne poursuivent pas des objectifs identiques ni ne fonctionnent de la même manière. On distingue en général deux grandes catégories : les modèles discriminatifs et génératifs. Ces deux familles, bien que complémentaires, s’appuient sur des logiques différentes.

Les modèles discriminatifs pour classer, identifier, décider

Un modèle discriminatif est conçu pour faire la distinction entre des catégories. Il prend des données en entrée et cherche à prédire une étiquette ou une valeur. Par exemple, il peut analyser une image pour dire s’il s’agit d’un chat ou d’un chien ou examiner une transaction bancaire pour déterminer si elle est frauduleuse. Ce type de modèle d’IA excelle dans les tâches de classification et de régression, où il s’agit de produire un résultat précis à partir d’une observation.

On retrouve ce modèle d’IA dans de nombreux domaines : tri automatique des e-mails, systèmes de détection de défauts industriels, recommandations ciblées, etc. Son avantage réside dans son efficacité et sa relative simplicité à entraîner sur des données bien structurées. Toutefois, il ne « crée » rien : il se contente d’interpréter.

Les modèles génératifs pour créer, simuler, inventer

À l’inverse, un modèle génératif est conçu pour produire de nouvelles données. Il apprend non seulement à reconnaître un type de contenu, mais aussi à en imiter le style, la structure ou la logique. C’est grâce à cette technologie que l’on peut générer un texte cohérent, une image réaliste, une voix synthétique ou encore une vidéo animée à partir de simples instructions.

Parmi les modèles génératifs les plus connus figurent les transformers, comme GPT (pour le langage) ou Stable Diffusion (pour les images). Ils sont entraînés sur d’immenses volumes d’informations, ce qui leur donne une capacité remarquable à restituer des contenus plausibles, même dans des contextes complexes. Leur usage s’étend désormais de la création artistique à l’assistance professionnelle, en passant par le développement de jeux ou la simulation de dialogues.

S’ils impressionnent par leur créativité apparente, ce type de modèle d’IA soulèvent aussi des questions majeures : originalité des productions, respect des droits d’auteur, risques de manipulation de l’information… Leur puissance doit donc s’accompagner d’un usage éclairé et responsable.

Modèle d’IA : ce que ça change pour vous, aujourd’hui et demain

L’intelligence artificielle n’est plus un concept lointain. Elle façonne déjà, discrètement mais profondément, votre quotidien. Chaque fois que vous regardez une série recommandée par une plateforme, que vous demandez la météo à un assistant vocal ou que votre boîte mail trie les spams sans que vous leviez le petit doigt, un modèle d’IA est à l’œuvre. Ces usages sont devenus si naturels qu’on en oublie parfois la sophistication qui les rend possibles. Mais au-delà de l’expérience numérique, l’IA influence des domaines clés tels que :

- la santé (avec des diagnostics plus rapides),

- la sécurité (via la surveillance intelligente),

- les ressources humaines (grâce au tri automatisé de CV),

- l’industrie (où elle optimise la chaîne de production).

Cette technologie touche aussi les métiers, les compétences attendues et la façon dont les décisions sont prises dans les entreprises et les administrations.

Demain, l’IA pourrait jouer un rôle encore plus central. Véhicules autonomes, assistants juridiques, traduction en temps réel, médecine personnalisée (…) sont des exemples visibles de ce qu’elle nous réserve. Le potentiel est immense, mais il appelle à une certaine vigilance. Comprendre ce que fait une IA, comment elle le fait, et qui la contrôle devient une compétence citoyenne essentielle. Car l’enjeu n’est pas seulement technologique. Il est aussi social, éthique, économique. Il s’agit de faire en sorte que l’intelligence artificielle reste une aide précieuse, et non une boîte noire incontrôlable. En gardant un regard éclairé sur ce qu’elle fait déjà et sur ce qu’elle prépare, vous participez à une transition plus juste et plus responsable.

Conclusion : L’IA n’est pas magique, elle est logique

Ce que l’on appelle « intelligence artificielle » n’a rien d’un tour de magie. Derrière chaque outil se cache un modèle bien entraîné, fondé sur des algorithmes, des données. Qu’il classe des images, génère du texte ou anticipe des comportements, le système repose toujours sur une logique claire, même si elle peut parfois sembler complexe à décoder. Comprendre les rouages des technologies à l’œuvre dans chaque type de modèle d’IA, c’est s’offrir une meilleure maîtrise de ce qui influence déjà vos choix, vos usages et dans certains cas vos décisions.

L’IA n’est pas une entité autonome : elle reflète les intentions de ceux qui la conçoivent et la nourrissent. Elle n’a pas pour but de remplacer l’humain, mais de l’assister, l’amplifier, le compléter. En prenant le temps de décrypter le fonctionnement de chaque modèle d’IA, vous posez les bases d’une utilisation plus lucide et plus sereine. L’avenir de l’intelligence artificielle ne dépend pas seulement de ses capacités… mais surtout de la manière dont nous décidons de l’utiliser.